Некогда город-крепость Верхососенск, а ныне село Верхососна расположено в восточной части Белгородской области, в верховьях реки Сосенки (Малой Сосны), левого притока Тихой Сосны (правого притока Дона). Свое название город получил по Верхососенскому лесу. Правда, есть и другая версия – город был назван так, поскольку был основан в верхнем течении реки Тихой Сосны.

Осенью 1636 г. была проведена Экспедиционная поездка московского дворянина Фёдора Сухотина и подьячего Евсевия Юрьева по будущим землям Белгородской засечной черты (в XVIII столетии земли Белгородской и Воронежской губерний). В ходе поездки было сделано описание земель, составление планов строительства городов и оборонительного вала.

В Энциклопедическом словаре под редакцией профессора И. Е. Андреевскаго, К. К. Арсеньева и профессора Ф.Ф. Петрушевскаго, изданного в 1890 – 1907 гг. в статье «Верхососенск» написано, что в 1637 г. при верховьях р. Тихой Сосны и по обеим сторонам Гридякина лога при строительстве земляного вала на Белогородской засечной черте от г. Оскола до г. Коротояка построен укрепленный город Верхососенск. Верхососенск после этого более 100 лет считался порубежным острогом.

Через десять лет он стал городом-крепостью под названием Верхососенск. Четырехугольный в плане, он был расположен на возвышенности, позади земляного вала. Город имел пять башен, из которых две — с проезжими Царевскими и Водяными воротами. Длина городских стен, построенных «по острожному», составляла 231 сажень (это около 500 м). Гарнизон располагал 5 железными 3 медными пушками. Внутри крепости были построены съезжая изба, воеводский двор, помещения для жилья служилых людей. Имелся в городе погреб и колодец. С трех сторон города был выкопан ров, за которым возвышался частокол. С четвертой стороны города напротив Водяных ворот находился пруд. Остатки городских укреплений находятся в западной части современного села. Вокруг города-крепости Верхососенск образовывались поселения. Основные типы селений в Верхососенском уезде в XVII в. составляли деревни и села.

Вот только заселялась эти места с большим трудом. Приходилось принудительно переселять туда на «вечное житие» крестьян и стрельцов, пушкарей и казаков из соседних сел и поселений. даже 47 детей боярских из города Новосиля.

Правда, бывали и попытки переселенцев бежать из острожка в родные места. Как, к примеру, это сделали в сентябре 1648 г. стрельцы, переселенные из города Переяславль-Рязанский. На поиск беглецов воевода П. Пущин послал сына боярского Парфена Шибанова с товарищами, которые вернули переяславцев во главе с головой пяти десятков Павликом Лавровым, со всеми их женами и детьми. Очевидно, что стрельцы, обремененные семьями и пожитками, на подводах далеко и не могли уйти. По возвращению их в Верхососенск воевода Пущин посадил («вкинул») стрельцов в тюрьму. Через некоторое время из Разрядного приказа пришла грамота, в которой предписывалось стрельцов освободить, вернуть на прежнее место службы и в назидание другим прилюдно подвергнуть телесному наказанию. Голову пяти десятков П. Лаврова приказано было «бить кнутом, а товарищей его батогами нещадно, чтобы им и иным, на то смотря, неповадно было из Верхососенского бегать». Вся эта процедура наказания должна была происходить при всем «честном народе» у Приказной избы в «торговый день».

Тем не менее, необустроенность быта, тяготы службы и тоска по родным и близким толкали людей к бегству из Верхососенска на свою малую родину. Повод не заставил себя ждать: в конце 1649 г. служилые люди получили месячный отпуск для поездки в родные города. Официально отпуск был предназначен для пополнения запасов продовольствия, помощи родным по хозяйству. На руки каждая группа «веденцев» получила по Отпускной грамоте, адресованной воеводам городов, куда они направлялись. В положенный срок «отпускники» не вернулись назад. Как следствие — воеводы г. Верхососенска Воин Анненков и г. Царёва-Алексеева Афанасий Отяев сразу доложили в Разрядный приказ о массовом бегстве. Из Разрядного приказа немедленно пришли грозные грамоты Воеводам в Ефремов, Гремячей, Ливны, Новосиль, Дедилов укрывавших «нетчиков». Воевода Дедилова пытался защитить своих «веденцов», а, может быть, и выгородить себя: прислал отписку, в которой объяснил задержку тем, что «верхососенские веденцы» еще не успели обмолотить хлеб, завершить другие неотложные хозяйственные работы.

Принудительное переселение людей продолжалось несколько лет и вызывало негативную реакцию со стороны служилых людей, подталкивая их к массовому бегству.

В связи с возникшими трудностями по переселению служилых людей с семьями в Разрядном приказе произошли некоторые изменения в переселенческой политике в целом:

Во-первых, было решено переселять семьи не в полном составе, а брать на службу только старших сыновей и родственников. Во-вторых, исправно платить жалование тем, кто хотя бы появился в новом городе. В-третьих, пришлось смириться с фактами найма «охотников» вместо детей боярских. В-четвёртых, ввести некоторые ограничительные и принудительные меры – выдавались Грамоты на передвижение в другие города, производился сыск «нетчиков», применялось тюремное наказание, привлекалась общественность – «нетчиков» брали на поруки сослуживцы.

О структуре служилых людей г. Верхососенска можно судить из доклада в Разрядный приказ воеводы Царёва Алексеева в январе 1650 г.: «В Верхососенском: детей боярских – 153 человека, казаков – 150 человек, стрельцов – 156 человек, пушкарей, затинщиков – 31 человек. Всего в Верхососенском служилых людей, конных и пеших — 490 человек».

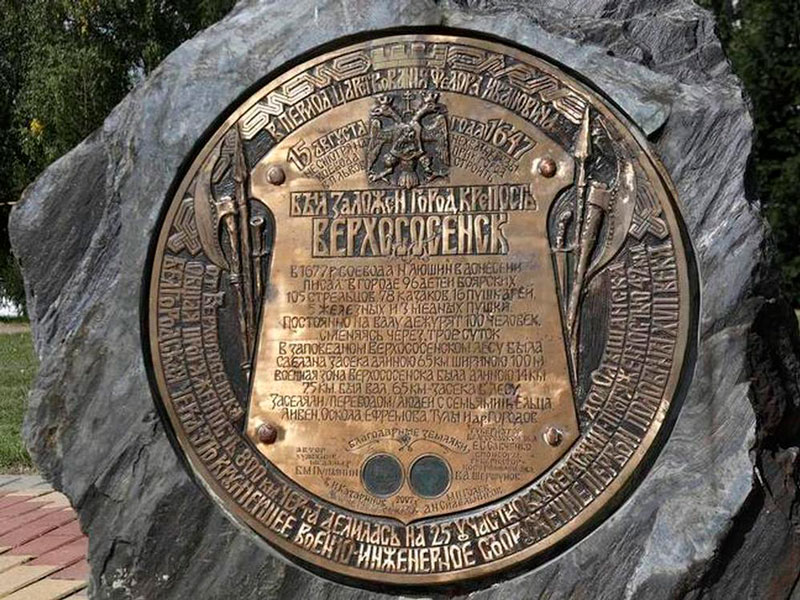

А спустя тридцать лет после постройки крепости, в 1677 г. в Верхососенске насчитывалось 96 детей боярских городовой службы, 105 стрельцов, 78 казаков, 16 пушкарей. Пригородные слободы были окружены дополнительной линией надолб длиной в 272 сажени.

Как говорится в донесении воеводы Верхососенска Н. Люшина за 1677 г., на верхососенском участке у земляного вала находилось постоянно 100 служилых людей, которые сменялись через трое суток.

«В Верхососенском стоялом острожке посменно несли сторожевую службу служилые люди, строили «кре́пи» (совр. укрепления). Конные сторо́жи уезжали на несколько десятков вёрст к югу для ведения поиска татаровья, в верховья рек Малого Усердца, Большого Усерда и Тихой Сосны. Вблизи остро́жка служилые люди занимались бортничеством, сбором ягод, грибов, ловлей рыбы на речке Сосенке, заготовкой сена для лошадей».

А во второй половине XVII в. Верхососенск становится местом, куда ссылали уголовный элемент. Вот что об этом говорится в «Росписи служилых и жилецких людей»: «В 1662 году на верхососенские земли для отбывания уголовной повинности прибыли 18 плотников из города Каргополя. Зодчие ранее строили Кижи да и другие храмы по Русскому Северу».

Эти же плотники и построили в городе первый храм – Ильинскую церковь, выполненную в традиционном северном стиле. На Руси в те времена строили обычно купольные храмы, а этот – шатровый. Построена церковь из морёного дуба за три месяца. В годы советской власти храм закрыли, в нем хранили зерно. Потом дорогу проложили прямо у стен. Со временем основание стало сильно портиться. И на общем собрании селян решили храм перенести на 400 м. Сельская активистка Феодосия Тихоновна получила благословение от митрополита Иоанна, собрала деньги, поехала в Закарпатье и привезла оттуда мастеров. Сегодня обновлённый храм – это памятник архитектуры XVII в.

От Верхососенска Белгородская засечная черта поворачивала к югу и шла через Верхососенский лес, который сохранился и поныне, он находится к северо-западу от нынешнего районного центра — города Бирюча.

В 1699 г. придворный стольник П. Зиновьев нашел здесь засеку длиной в три версты и шириной в 44 сажени. Общая протяженность военной зоны города Верхососенска была сравнительно невелика и составляла примерно 14 км. Из них около семи с половиной километров приходилось на земляной вал, где располагалось 13 земляных ropодков и 2 деревянные башни. Вторая половина участка проходила по Верхососенскому лесу, где находилась лесная засека. Верхососенский участок заканчивался на южной опушке Верхососенского леса, вблизи современного села Гридякина.

Так исторически сложилось, что Верхососна – место возникновения первых школ. В 1640–1650 гг., по словам местного краеведа и журналиста Владимира Калуцкого, тут была иконописная школа. Возглавлял её ставший потом знаменитым иконописцем и графиком Симон Ушаков. Он вместе с братом Антипором и создал школу, по округе потом ходило много икон ученического письма. Затем Симон уехал в Москву, служил в Серебряной и Оружейной палатах, а брат остался ею руководить.

«Одну икону – ученическую доску – я даже в руках держал, – рассказывает Владимир Устинович. – В них любой образ расскажет о себе и подскажет свой возраст. Достаточно знать, что основу иконы до средины XVIII века делали на олифе, которая со временем чернела. А уже потом начали писать маслом».

Калуцкий продолжает свой рассказ: «В 1650 году внутри крепости города Верхососенска была основана счислительная школа. Это своеобразное военное училище с азами артиллерийского боя. Таких школ в России было всего две: здесь и в Туле. В город-крепость воеводы присылали отроков на обучение. Когда они возвращались, старшие собирали совет и смотрели: если учился хорошо, его отправляли на второй этап, где преподавали арифметику, навигацию. Были даже занятия по бесконтактному бою, которые вел Устим Гармотей».

Напоминанием о некогда существовавшей крепости служит и так называемый турецкий вал, до которого от села почти 3,5 км по полям. Внешне это непримечательная заросшая травой насыпь высотой 3–6 м. Об ее историческом значении гласит табличка:

«Участок оборонительного вала между Осколом и Тихой Сосной. Построен для защиты от набегов крымских и ногайских татар в 1647 году. Протяжённость 14 вёрст. На нём располагалось 13 земляных городков и две сторожевые башни».

Владимир Калуцкий продолжает исторический экскурс: «Турецкий вал возвели во времена царя Алексея Михайловича от Ахтырки Харьковской области до Чусовой Тамбовской области. Протяженность 800 км. Насыпь сделана вручную, со стороны юга окаймлена рвом, который заполняли водой. Ширина водной поверхности – 10 саженей, вала – 10–15 м. На этом валу стояли города-крепости. Между ними – стоялые острожки. Мы стоим на участке-отрезке от Царёва-Алексеева (Новый Оскол) до Верхососенска. Но это официальная версия. Такие валы строили, чтобы прикрывать торговые шляхи: Бакаев, Изюмский, Рыбный, Свиной и Кальмиусский».

В начале XVIII в. город был назначен центром Верхососенского уезда Воронежской провинции. При этом, в 1779 г. при учреждении Воронежского наместничества город Верхососенск обращен в село. А согласно документам за 1890 г.

Верхососенск значится слободой Воронежской губернии, Бирючинского уезда. До 6000 жителей и до 760 дворов, 4 церкви, земская школа. Из 3 ярмарок, бывающих ежегодно, нет ни одной значительной. Жители занимаются главным образом разведением аниса и подсолнуха, а зимой — кустарными промыслами.

В справочнике 1900 г. значится: «Селенье Верхососенск (бывший город) — до Бирюча 15 верст. 571 двор, великороссы, 8729 десятин надельной земли, церковь, три общественных здания, земская школа, 4 мелочных и 3 винных лавки». А в другом справочнике, спустя пять лет, отмечается: «Верхососенское (бывший город) — волостное село Бирюченского уезда. По данным 1905 года дворов 600, одна школа. В 1911 году уходило 125 человек на полевые работы на юг. В 1909 году в селе было 27 пасек с 1775 ульями».

С лета 1928 г. село Верхо-Сосна — центр сельского Совета в Буденовском (позже Красногвардейском) районе, сельсовет объединял три населенных пункта (собственно село Верхо-Сосна, село Завальское и деревня Остроухово).

В ходе Великой Отечественной войны Верхососна была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками с июля 1942 г. до января 1943 г. Здесь стояла 2-я венгерская армия. Перед отступлением онивзорвали научную лабораторию вместе с маятником Фуко. В 1950-х гг. место, где остался лежать развороченный маятник, знали все деревенские мальчишки, они постоянно бегали к нему. Потом маятник оттащили в озеро.

При освобождении села погибло 33 советских воина, имена 19 из них неизвестны. Все они похоронены в братской могиле в центре села.

В 1950-е гг. сельсовет объединял 8 населенных пунктов (2 села, 3 деревни и 3 поселка), в 1970-е гг. — 7 (4 села и 3 поселка), в 1990-е гг. — 6 (4 села и 2 поселка).

Самое видное здание в селе – школа 1971 года постройки. По нацпроекту «Образование» в школе открыли «Точку роста» с уклоном на физику и химию. И оборудование теперь новое: наборы робототехники, ноутбуки.

С 1998 г. село Верхососна — центр Верхососенского сельского округа, администрации и земского собрания в Красногвардейском районе Белгородской области. В настоящее время в селе проживает около 1000 жителей.

Елена Ховхун, Борис Осыков